[쿠키뉴스=장윤형 기자] “사우디아라비아에서 최초로 발생한 메르스(MERS·중동호흡기증후군)와 한국의 메르스 간 역학적 임상적 차이는 크지 않은 것으로 보인다. 사우디에서도 당뇨, 폐렴 등의 기저질환이 있는 환자에서 치사율이 많이 올라갔다.”

16일 오후 서울대학교 의과대 의생명연구원에서 열린 ‘사우디아라비아 전문가 초청특강―메르스 감염의 역학적 임상적 양상과 관리’에서 메르스 최초 발병국인 사우디의 질병관리본부장 알리 알 바라크 사우디는 자국의 메르스 양상에 대해 이같이 밝혔다.

이번 특강은 대한예방의학회와 한국역학회가 사우디 전문가를 초청해 현지의 메르스 확산 양상과 임상적 관리를 공유하는 자리로, 자파르 알 타픽 존스홉킨스 아람코 헬스케어 감염내과 전문의, 아나스 아얀 리야드 지역 건강관리 담당자, 알리 알바라크 사우디 질병관리본부장이 참석했다.

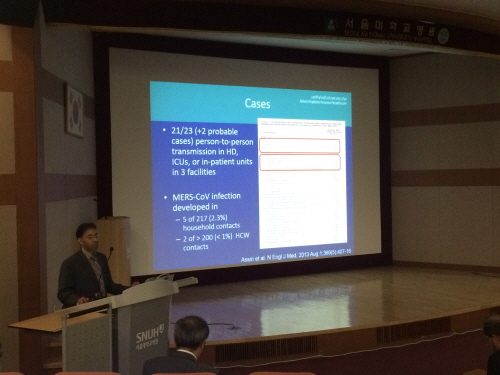

사우디아라비아(이하 사우디)에서는 메르스 치사율이 60% 임박했다가 점차 소강상태를 보이며 치사율이 떨어졌다. 사우디가 중증 환자를 표본으로 메르스 사망률을 집계하고 있기 때문이라는 것. 자파르 알 타픽 존스홉킨스 아람코 헬스케어 감염내과 과장은 "사우디에서도 폐렴, 기저질환 등의 증상이 있는 중환자들을 중심으로 메르스 환자들이 많아 치사율이 처음에는 60% 이상에 임박했다. 하지만 증상이 약해 메르스인 줄 모르고 경미한 발열 증세만 일으키다 치유가 된 환자들도 많아 통계에 잡히지 않았다”며 “이후 의심환자를 38도 이상, 소화기나 호흡기 등의 소견을 보이는 환자로 확대하고 방역을 강화하며 점차 소강상태를 보여 치사율은 20%대로 떨어졌다”고 말했다.

사우디 역시 한국과 의료 환경에선 크게 차이가 나지 않았다. 특히 한국과 같이 사우디도 환자들이 입원해 있던 병원 침상이 가까이 붙어있는 다인실 구조이다보니 감염 관리에 취약했다. 이후 침대간격을 1m이상 넓히는 등의 후속대책을 세웠다는 게 이들 전문가들의 설명이다.

사우디도 병원 감염 가능성 외에 지역 감염 가능성을 염두해 두고 대응책을 마련하고 있을까. 이에 대해 알 바라크 본부장은 “사우디에서도 지역사회에서 여전히 메르스가 퍼질 가능성이 최대 걱정거리다. 하지만 아직까지 지역감염을 우려해 휴교 등의 조치를 취하지는 않고 있다"면서 "낙타나 박쥐 같은 동물과의 접촉이 주요 원인으로 보이지만 구체적 전염 경로에 대해서는 역학 조사를 통해 확인 중"이라고 덧붙였다.

사우디는 2012년 세계 최초로 메르스 환자가 발생했고 15일까지 1054명의 환자가 감염돼 이중 456명이 숨졌다. 한국은 현재 확진자 154명에 사망자 20명으로 사우디아라비아에 이어 메르스 발병 규모가 세계 2위라는 불명예를 안고 있다.

한국은 메르스 의심 환자에 대한 초동 대처가 상당히 늦었다. 사우디는 어떻게 대처해 왔을까. 알 바라크 본부장은 “메르스가 신종 감염병이기 때문에 사우디 역시 초기에 수많은 시행착오를 거치며 많은 사망자가 발생했다. 사우디 역시 초동대처가 미흡했다는 것을 알았을 때는 이미 상황은 크게 벌어진 상황이었다”고 말했다.

그는 “지금 한국의 감염 관리 로드맵은 WHO와 사우디가 했던 방식과 크게 다르지 않다. 메르스는 예방이 최우선인만큼 대중들에게 정보를 제대로 투명하게 제대로 알리는 것이 중요하다. 그래야 대중들도 메르스에 대한 막연한 공포를 줄일 수 있다”고 강조했다. vitamin@kukimedia.co.kr