중원(中原)의 선택은 ‘정권 심판’이었다. 2022년 대선과 지방선거에서 충청을 뒤흔든 정권교체 바람은 불과 2년 만에 역풍으로 돌아왔다. 역대 선거마다 유동적인 표심을 보이며 판세를 좌우하던 충청은 이번 4·10 총선에서도 ‘민심 풍향계’의 위상을 재확인했다.

충북·충남·대전·세종으로 이뤄진 충청 지역은 주요 선거 때마다 민심 바로미터 역할을 해왔다. 1987년 열린 13대 대선 때부터 항상 승자에게 힘을 실어주는 표심을 보여 왔다. 단 한 번의 예외도 없다. 충청권을 손에 쥔 대선 후보는 늘 대권을 차지했다.

충청은 ‘캐스팅 보트’ 파워가 센 지역이다. 이념·지역에 얽매이지 않고 자신의 이익에 따라 지지 여부를 결정하는 경향이 강하다. 4년 전 21대 총선에서 충청은 여당이던 더불어민주당의 손을 들어주며 ‘민주당 180석 승리’의 토대를 만들었다. 2년 뒤 20대 대선에선 세종을 제외하곤 윤석열 국민의힘 후보가 이재명 민주당 후보를 누르며 대통령에 당선됐다. 같은 해 6월 치러진 제8대 지방선거에서 충청인들은 대전·충남·충북·세종 광역지자체장 4명 모두를 민주당에서 국민의힘으로 교체시켰다.

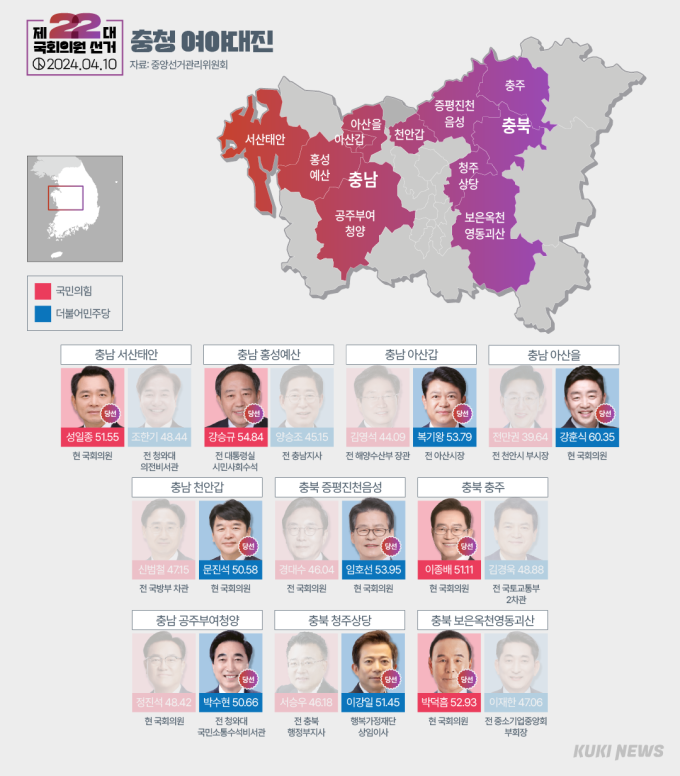

하지만 이번 선택은 정반대였다. 4·10 총선에서 참패한 국민의힘은 충청에서 절대적 열세를 보였다. 28개 의석 중 단 6곳을 얻는 데 그쳤다. 민주당은 충청권 전체 28석 가운데 21석을 석권했다. 대전은 4년 전처럼 파란 물결이 모든 지역구를 휩쓸었다. 지난 대선에서 윤석열 후보에게 더 많은 표를 안겨줬지만, 이번엔 민주당의 손을 들어줬다. 5선 중진이자 민주당 탈당 후 국민의힘으로 당적을 옮긴 이상민 후보 역시 힘을 발휘하지 못했다.

세종은 2석을 더불어민주당과 새로운미래가 각각 1석씩 가졌다. 민주당이 무공천을 확정한 세종갑에선 민주당을 탈당한 김종민 새로운미래 의원이 국민의힘 후보를 누르고 당선됐다.

충남에서도 민주당은 11석 가운데 8석을 얻었다. 공주·부여·청양, 아산갑 등 2곳을 탈환했다. 격전지로 꼽히던 공주·부여·청양은 불과 2.2%p 격차로 박수현 민주당 후보가 승리했다. 문재인 정부 대변인을 지낸 박 후보는 국회의장을 꿈꾸며 6선에 도전하는 정진석 후보를 누르고 당선됐다.

충북은 지난 21대 총선과 똑같은 표심이 나타났다. 전체 8석 가운데 민주당이 5석, 국민의힘이 3석을 차지했다. 전체 8석 가운데 절반인 청주시 4석은 민주당이 싹쓸이했다. 국민의힘은 나머지 시·군 지역구 4석 가운데 3석을 얻었다.

충청 민심은 철저한 실용주의 표심에 가깝다. 역사가 증명한다. 1997년과 2002년 대선에서 ‘대세’로 꼽혔던 충청 출신의 이회창 한나라당 후보는 호남 출신의 김대중, 영남 출신의 노무현 후보에게 연달아 패배했다. 충청권에서의 열세가 결정적 패인이었다. 1997년 대선 결과에서 표차는 39만여 표에 불과했다. 이중 충청권의 비중은 27.7%(10만여 표)에 달했다. 충청 표심이 이회창 후보에게 향했을 경우, 김대중 대통령의 탄생은 불가능했다는 의미다. DJP(김대중·김종필) 연합을 통한 충청권에서의 선전이 승리의 키였다.

충청권의 힘은 2002년 대선에서 극대화했다. 노무현 후보는 57만여 표 차이로 당선했는데, 충청권에서의 득표 차가 전체의 50%에 가까운 25만여 표였다. 히든 카드로 제시한 ‘행정수도 이전(세종시)’이라는 균형 발전 공약이 위력을 발휘했다. 특정 정당보다는 인물과 지역 맞춤형 공약에 초점을 맞추는 것이 바로 ‘충청 민심’인 것이다.

정치권에선 여당의 이번 충청 패인으로 정부의 연구·개발(R&D) 예산 삭감이 거론된다. 전 지역구에서 민주당의 손을 들어준 대전은 첨단 연구단지와 한국과학기술원(KAIST)이 위치한 곳이다. 정부의 R&D 예산 삭감 논란에 가장 민감하게 반응한 지역이기도 하다. 이외에도 카이스트 졸업식의 ‘졸업생 입틀막’ 사건, 천안·아산 등 ‘수도권화’가 진행된 지역에서 고물가에 대한 분노가 커진 점도 원인으로 꼽힌다.

최은희 기자 joy@kukinews.com