경남 창원에서 영업해오던 한 공인중개사의 오피스텔 이중계약 사기행각이 뒤늦게 들통 났다.

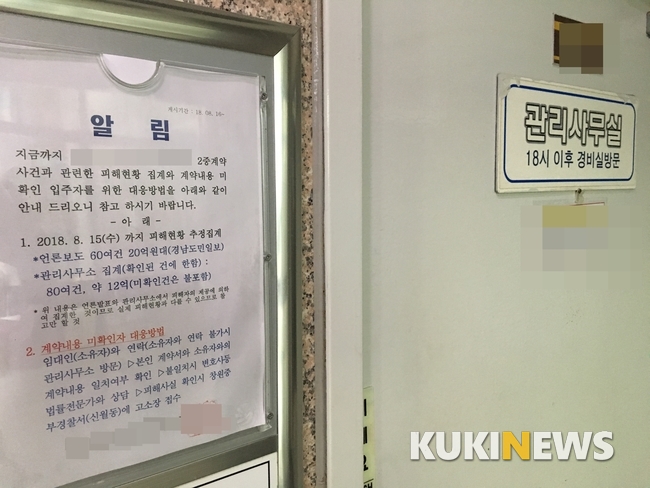

시간이 지날수록 피해자가 속속 늘어나면서 피해 규모도 눈덩이처럼 불어나 파장이 계속 확산하고 있다.

현재까지 경찰에 접수된 피해자만 150여 명에 피해액만 50~60억원에 달한다.

하지만 안타깝게도 이 같은 사기 피해를 당한 피해자들이 현재로써는 변제 받을 길조차 막막한 실정이어서 더욱 분통을 터트리고 있다.

이 공인중개사가 어떤 수법으로 사기행각을 벌였기에 이처럼 많은 사람들이 피해를 당했을까?

20일 이 사건을 수사 중인 창원중부경찰서 등에 따르면 ‘창원 오피스텔 이중계약 사기사건’의 전말은 이렇다.

A(56)씨는 창원지역에서 2005년부터 공인중개사로 영업해왔다.

이런 A씨가 사기행각을 벌인 것은 2012년께부터로 추정된다.

A씨는 오피스텔 방을 구하러 오는 세입자들에게는 ‘전세’로 계약하며 전세 자금을 7000~8000만원가량을 받았다.

그런데 A씨는 임대인들에게는 보증금 500만원에 월세 50만원 또는 반전세로 보증금 4000만원에 월세 30만원의 계약을 맺었다고 감쪽같이 속였다.

방을 계약하는 과정에서 세입자들은 오피스텔 임대인을 보지 못했다.

그럼에도 계약이 가능했던 것은 A씨에게는 임대인들 명의의 위임장이 있었기 때문이었다.

물론 이 위임장 중에는 실제 임대인의 동의를 얻은 것도 있었지만, A씨가 순전히 범행을 위해 위‧변조한 위임장도 있었다.

이뿐만 아니라 세입자들이 계약 잔금을 ‘진짜’ 임대인에게 입금을 시켰더라도 A씨가 임대인에게 전화해 ‘다른’ 계약 건의 돈이 들어갔다고 속이고 잔금 대부분을 다시 받아냈다.

이런 까닭에 A씨는 방을 구하러 온 세입자들에게서 별다른 의심을 사지 않고 계약을 성사시킬 수 있었다.

A씨의 치밀한 범행에 변호사도 피해를 당했다.

A씨의 이 같은 사기행각은 돌려막기에 실패하면서 결국 들통이 나고 말았다.

매월 정해진 기간에 꼬박꼬박 들어오던 월세가 입금되지 않는 것을 수상히 여긴 임대인들이 확인에 나서면서 범행이 수면 위로 드러났다.

이 과정에서 뒤늦게 사기 피해를 알게 된 세입자들이 A씨가 있던 공인중개소를 찾아가봤지만 A씨는 이미 해외로 도피한 터여서 찾을 수 없었다.

지난 9일 경찰에 피해자 5~6명이 ‘A씨에게 사기를 당했다’며 사기 피해 고소장을 접수했다.

경찰 수사가 본격화하면서 피해자들이 기하급수적으로 늘어났다. 덩달아 피해액도 훨씬 커졌다.

확인 결과 A씨에게서 사기 피해를 당한 이들 중에는 또 다른 오피스텔 세입자들도 있었다.

경찰은 해외로 달아난 A씨를 검거하기 위해 인터폴에 적색 수배를 내리고 협조 요청을 했다.

경찰은 이 사건 피해 전담반을 꾸려 피해자들을 대상으로 설명회를 진행하고 추가 피해자들을 찾고 있다.

아직 피해 사실을 모르는 피해자가 있을 수 있어 추가 피해자가 더 늘어날 가능성이 높지만 문제는 피해 변제까지는 쉽지 않을 것으로 보인다는 점이다.

A씨는 1억원 보험에 가입했지만 이 보험이 1건 당 1억원을 보장해주지는 않는다.

예컨대 이 같은 사고로 피해자가 5명이면 1억원을 5명이서 나누게 된다.

그렇기 때문에 피해자가 150여 명인 이 사건이 보험 적용이 되더라도 피해자들에게 실제 돌아가는 환수액은 미미한 수준이다.

A씨가 만약 다른 중개사고로 이 한도를 초과한 것이라면 이 피해자들은 이조차도 받을 수 없게 된다.

A씨가 은닉한 범죄수익금으로 피해를 구제 받을 수 있지만 검거까지 시일이 걸릴 수 있는데다 민사재판까지 가능 경우의 수도 있어 온전히 배상을 받기는 어려울 것이라는 우려다.

2012년 당시 국토해양부(현 국토교통부)가 이런 문제점을 개선하기 위해 부동산 거래 건별 1억원 이상을 보장하는 공제 등에 가입을 의무화하는 제도를 추진했다가 공인중개사들의 반발로 끝내 무산됐다.

이와 관련해, 한국공인중개사협회 경남지부는 “공인중개사에게 위임은 할 수 있지만, 반드시 소유주 명의 통장으로 직접 입금해야 피해를 막을 수 있다”고 설명했다.

경찰 관계자는 “계약을 체결하는 과정에서 반드시 실제 임대인과 임차인이 직접 만나 서로 신분을 확인한 후 마무리하는 것이 피해를 사전에 막을 수 있는 좋은 방법”이라고 조언했다.

창원=강승우 기자 kkang@kukinews.com