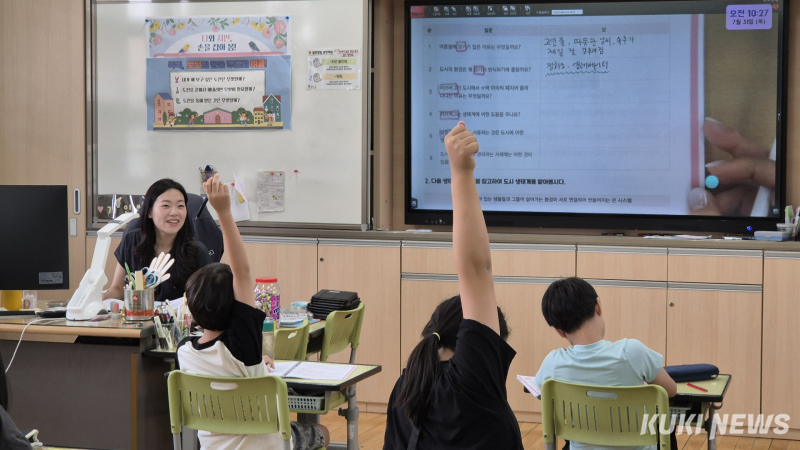

7월31일 오전, 서울 성동구 경일초등학교 2학년 1반 교실에는 여름방학의 한낮 열기보다 뜨거운 배움의 열기가 가득했다. 4학년 학생 8명이 책을 펼쳐 들고 앉은 교실은 조용히 글만 읽는 독서 수업 현장이 아니었다. 함께 질문을 던지고, 서로의 생각을 나누는 ‘북돋움’ 수업이 한창이었다. 교실은 어느새 작은 토론장이자 살아있는 생태계 실험실처럼 변모해 있었다.

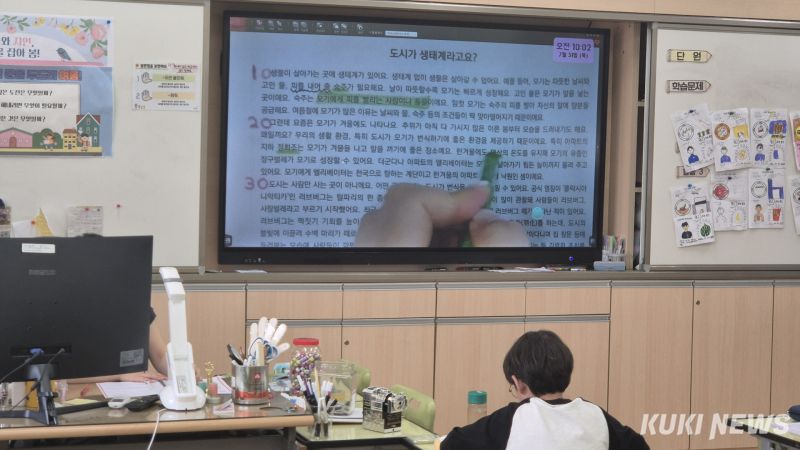

이날 수업의 주제는 ‘생태계’였다. 서울시교육청이 올해부터 시범 운영 중인 ‘북돋움’ 수업은 단순한 독서 교육을 넘어선다. 핵심 개념 중심의 텍스트를 바탕으로 읽고, 말하고, 쓰는 과정을 통해 아이들의 문해력과 사고력을 동시에 신장시키는 것을 목표로 한다.

“따뜻한 날씨가 많은 여름에 누가 많나요?” “모기요!”

박가인 교사의 질문으로 시작된 수업은 아이들의 경험과 연결된 답변으로 이어졌다. “장마가 있어서요”, “우리가 옷을 짧게 입으니까요” 아이들은 지문을 넘어서 각자의 일상과 글을 연결했다. 모기의 활동 시기에서 출발한 이야기는 러브버그, 살충제, 생태계 파괴로 자연스럽게 확장됐다.

“잠자리가 많아서 러브버그가 줄었어요.”

“참새가 러브버그를 먹는 대요. 근데 먹고 뱉는대요.”

학생들은 일상에서 얻은 정보까지 주저 없이 풀어놓았다. 박 교사는 이들의 발언에 다시금 질문을 던지며 사고를 확장시켰다. “잠자리가 없어지면 러브버그는 어떻게 될까요?” 단순한 글의 독해를 넘어, 생태계의 복잡한 연결고리를 고민하게 만드는 흐름이었다.

아이들은 글을 읽으며 모르는 낱말에 표시하고, 직접 사전을 찾아보며 개념을 스스로 파악해 나갔다. ‘우화(羽化)’처럼 낯선 단어도 글 속에서 짐작해 보고, 국어사전을 통해 정확한 뜻을 확인하며 지식을 내면화하는 과정을 반복했다.

쉬는 시간에 만난 박 교사는 “해석이나 정답을 찾는 수업이 아니라, 왜 이런 문장이 나왔는지 함께 따져보는 수업”이라며, 북돋움 교재가 제시하는 ‘개념 이해→확장→적용’의 3단계 구조가 수업 설계에 큰 도움이 된다고 설명했다.

옆 교실 5학년 수업도 분위기는 비슷했다. ‘DDT 살충제’로 시작된 지문은 도마뱀, 들쥐, 병원균의 연쇄로 이어졌다. 어느새 아이들은 “자연을 건드리면 피해는 결국 사람에게 돌아온다”는 결론에 도달했다. 유인영 교사는 “글 앞부분에서 다시 힌트를 찾아보자”며 문단의 연결 고리를 짚었다.

서울시교육청은 올해 총 120개 초등학교에서 북돋움 수업을 시범 운영 중이다. 특히 성동광진교육지원청은 ‘2025 찾아가는 북돋움 프로그램’을 별도로 기획해, 관내 4~5학년 학생 130여 명을 대상으로 방학 중 캠프형 수업을 운영하고 있다. 지난 7월23일부터 시작된 이 프로그램은 8월8일까지 총 12개 학교에서 19개 팀으로 나뉘어 진행된다. 서울시교육청이 개발한 ‘생각이 자라는 주제 중심 북돋움’ 자료를 활용해 학생들의 독서 기반 문해력 증진과 독서 습관 형성을 돕는 데 초점을 두고 있다.

책을 읽고, 생각을 나누고, 삶과 연결 짓는 교실. ‘북돋움’이라는 이름처럼, 독서를 통해 아이들의 사고를 천천히 돋우려는 서울시교육청의 실험이 조용히 진행 중이다.