[편집자주] 청년은 변화의 주역이었다. 1960년 4·19 혁명부터 87년 6월 항쟁까지. 이들은 헌법을 바꾸고, 민주주의를 실현했다. 역사의 한 가운데 늘 이들이 있었다. 현재, 청년은 여전히 변화를 이끌고 있을까.

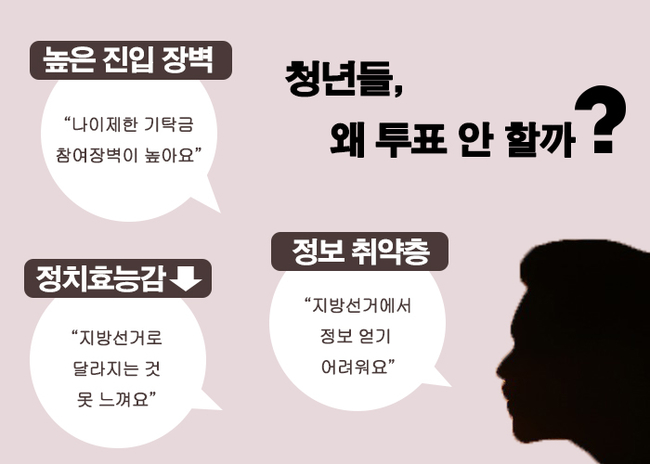

20·30대 투표율은 항상 낮았다. 누군가는 청년의 정치 무관심을 탓했다. 취업 준비, 스펙 쌓기 등에 몰두해 사회에 관심을 두지 않는다는 지적이 일었다. 청년이 정치와 사회를 망치고 있다는 비판론도 등장했다. 낮은 투표율은 정말 청년만의 탓일까. 쿠키뉴스 기획취재팀은 총 4편에 걸쳐 투표로 보는 청년의 과거와 현재 그리고 미래를 짚어본다.

# ‘물이 반밖에 남지 않았다’ ‘물이 반이나 남았다’

물이 절반 정도 담긴 컵을 보고 사람들은 각각 다른 이야기를 한다. 한 사안을 어떤 시선으로 보느냐에 따라 해석은 달라질 수 있다.

‘절반 수준’인 2030 청년의 투표율을 바라보는 시선은 늘 차가웠다. 지난 20년간 지방선거 20대 투표율은 50%를 넘지 못했다. 이는 청년 개개인의 탓으로 치부됐다. 청년층의 낮은 투표율도 다른 시각으로 바라볼 수는 없을까.

▲“지방선거로 달라지는 것 체감 못 해”…청년층, 낮은 정치효능감 토로

지난달 30일 서울 노량진과 동대문구 회기동 일대에서 만난 20~30대 청년들은 “지방선거를 통해 내 삶이 바뀌는 것을 크게 체감하지 못했다”고 입을 모았다. 투표를 통해 얻을 수 있는 ‘정치효능감’이 대선에 비해 적다는 것이다.

지난 2014년 민선 6기 지방선거에서 ‘청년 일자리 창출’ 공약이 각 정당에서 쏟아져 나왔다. 시·도지사에 출마한 후보들은 적게는 1만개에서 많게는 18만개의 일자리 창출을 약속했다. 4년이 지났지만 고용률은 크게 오르지 않았다. 지난 3월 한국매니페스토실천본부(본부)가 발표한 ‘민선 6기 전국 시·도지사 공약 이행 및 정보공개 평가 결과’에 따르면 민선 6기 임기 시작 전인 지난 2013년 전국 고용률은 59.5%였다. 임기 말인 지난해 고용률은 60.7%로 나타났다. 1.2%p 증가한 것이다. 실업률은 2013년 3.1%, 지난해 3.7%로 0.6%p 증가했다.

지방선거 공약 달성을 위한 재원 마련도 제대로 이뤄지지 않았다. 본부에 따르면 민선 6기 전국 시·도지사의 공약 이행을 위해서는 328조원이 필요했다. 그러나 지난해까지 확보한 재원은 58.3%에 불과했다.

침체된 사회 분위기 또한 청년층의 정치효능감을 낮췄다는 분석이 나온다. 지속된 경제위기와 실업난 등으로 무력해진 청년층이 정치에 대한 기대를 포기, 투표장으로 향하지 않게 됐다는 것이다. 일부 연구자는 “‘한국 정치가 미래에 더 나빠질 것’이라는 비관적 인식과 ‘가계 경제가 더 나빠졌다’는 불만족이 청년의 투표 기권을 불러왔다”고 발표했다. ‘2018년 4월 고용동향’에 따르면 취업자 수 증가 폭은 3개월 연속 10만명 대에 머물렀다. 지난 2008~2010년 글로벌 금융위기 이후 처음이다. 청년층 체감실업률은 23.4%에 달한다.

침체된 사회 분위기 또한 청년층의 정치효능감을 낮췄다는 분석이 나온다. 지속된 경제위기와 실업난 등으로 무력해진 청년층이 정치에 대한 기대를 포기, 투표장으로 향하지 않게 됐다는 것이다. 일부 연구자는 “‘한국 정치가 미래에 더 나빠질 것’이라는 비관적 인식과 ‘가계 경제가 더 나빠졌다’는 불만족이 청년의 투표 기권을 불러왔다”고 발표했다. ‘2018년 4월 고용동향’에 따르면 취업자 수 증가 폭은 3개월 연속 10만명 대에 머물렀다. 지난 2008~2010년 글로벌 금융위기 이후 처음이다. 청년층 체감실업률은 23.4%에 달한다.

취업 준비 중인 유모(26)씨는 “지방선거에 출마한 후보자의 다수는 일자리의 질을 높이겠다는 구체적인 공약을 내놓지 않았다”며 “구직 중인 상황에서 지방선거 공약들은 와 닿지 않는다”고 토로했다. 이어 “대선이나 총선 같은 큰 선거보다는 투표에 참여할 의욕이 떨어진다”고 전했다. 경기도에 거주한다는 이모(21·여)씨는 “대선에는 투표했지만 지방선거에는 투표하지 않을 것”이라며 “선거에 나온 후보들이 다들 비슷비슷해 보인다. 누가 당선되더라도 크게 달라질 것이 없을 것 같다”고 이야기했다.

▲청년, 지방선거에서는 ‘정보취약층’…“당 보고 찍어야죠, 뭐”

지방선거 유세가 ‘오프라인’을 통해 주로 이뤄진다는 점도 청년층의 투표 참여를 어렵게 한다.

청년층은 뉴스와 SNS 등 온라인을 통해 정보를 얻는다. 그러나 온라인에서는 지방선거에 출마한 광역·기초의원 후보자의 세세한 정보를 얻기가 힘들다. 언론의 검증도 한계가 있다. 언론의 초점은 대부분 시·도지사와 시장·군수·구청장 선거에 맞춰진다. 이번 제7회 지방선거에서 시·도의원 선거구 수는 737곳, 구·시·군의원 선거구 수는 1035곳이다. 등록 후보자는 시·도의원 1889명, 구·시·군의원 5324명, 광역의원 비례대표 300명, 기초의원 비례대표 895명에 달한다. 후보자에 대한 검증 등은 결국 유권자 개인의 몫이다.

광역·기초의원 선거 정보는 주로 후보자와의 ‘스킨십’을 통해 전달된다. 광역·기초의원 후보자들은 보통 낮 시간 지역을 직접 돌며 유세를 펼친다. 해당 시간 학교, 직장 등에서 생활하는 청년층은 정보 습득이 어려울 수밖에 없는 구조다. 중앙선거관리위원회 홈페이지에서 지방선거 후보자들의 공약을 공개하고 있으나 시·도의원, 구·시·군의원 등 광역·기초의원의 공약은 게재돼 있지 않다.

청년들이 광역·기초의원 후보자에 대한 정보를 얻을 마지막 통로는 ‘공보물’이다. 그러나 기숙사 또는 하숙 생활을 하는 청년들은 주민등록상 주소지를 변경하지 않는 경우가 있다. 주민등록상 주소지와 실제 거주 지역이 다른 청년은 공보물마저 접하지 못하게 된다.

서울에서 생활 중이지만 경북에 주소지를 두고 있다는 황모(26)씨는 “도지사와 시장이 아닌 이상 후보자에 대한 정보를 얻기가 힘들다”며 “선호하는 당이나 부모님의 추천에 따라 투표를 할 생각”이라고 말했다.

▲‘나이제한·기탁금·선거구제’ 청년, 정치참여 장벽 높아…“진입 자체가 어렵다”

피선거권자로서 청년의 정치 참여 장벽이 높다는 점도 문제다. 이번 지방선거 출마자 9292명 중 40세 미만 후보자는 654명이다. 20대 출마자는 131명에 불과하다.

이는 지방선거만의 문제가 아니다. 지난해 1월 기준, 청년 인구(20세 이상 40세 미만)의 비율은 전체 인구 중 35.8%를 차지했다. 그러나 국회의원 288명 중 40세 미만 청년 의원은 단 2명이다.

청년들의 정치 참여는 제도적으로 막혀있다. 선거권은 만 19세 이상에게 주어지지만, 피선거권은 만 25세가 돼야 얻을 수 있다. ‘대학생’ 정치인이 나오기 어려운 이유다. 영국과 호주, 캐나다, 독일, 노르웨이 등에서는 만 18세부터 선거권과 함께 피선거권을 갖게 된다.

비싼 ‘기탁금’도 청년의 정치 참여를 어렵게 한다. 공직선거법에 따르면 대통령 선거에 출마하기 위해서는 3억원을 중앙선거관리위원회에 기탁해야 한다. 시·도지사 선거 5000만원, 국회의원 선거 1500만원, 시장·군수·구청장 선거 1000만원, 시·도의원 선거 300만원, 시·군의원 선거 200만원이다. 미국, 독일, 프랑스는 선거 기탁금이 없다. 영국, 캐나다 등은 기탁금이 있더라도 부담스럽지 않은 수준이다. 국회의원 선거 기준, 영국 500 파운드(약 77만원), 캐나다 1000 캐나다달러(약 87만원), 호주 350 호주달러(약 30만원) 등이다.

중선거구제의 규모가 줄었다는 점도 청년 정치의 장벽으로 지적된다. 중선거구제는 한 선거구에서 2~4명이 당선되는 제도를 뜻한다. 앞서 서울시 구의원 선거구는 2인 당선 선거구 111개, 3인 당선 선거구 49개로 확정됐다. 지난해 마련됐던 선거구 초안에는 4인 당선 선거구 35개가 있었으나 대폭 수정된 것이다. 인천과 경기, 부산도 4인 선거구제가 ‘0’인 채로 선거를 치르게 됐다.

중선거구제의 규모가 줄었다는 점도 청년 정치의 장벽으로 지적된다. 중선거구제는 한 선거구에서 2~4명이 당선되는 제도를 뜻한다. 앞서 서울시 구의원 선거구는 2인 당선 선거구 111개, 3인 당선 선거구 49개로 확정됐다. 지난해 마련됐던 선거구 초안에는 4인 당선 선거구 35개가 있었으나 대폭 수정된 것이다. 인천과 경기, 부산도 4인 선거구제가 ‘0’인 채로 선거를 치르게 됐다.

청년 정치인들은 제도 개선을 촉구했다. 신지예(28) 녹색당 서울시장 후보 측은 “청년 정치인에게는 기탁금 마련이 가장 큰 문제”라며 “기탁금 외에도 공보물 제작·발송 등 선거에 드는 비용이 어마어마하다. 부족한 선거비용을 여전히 모금 중”이라고 설명했다. 주세훈(29) 정의당 서울시 성북구 구의원 후보는 “현재 구의회에서 젊다고 이야기하는 의원들의 나이가 보통 50대”라며 “청년들의 정치 진입 자체가 어려운 구조다. 좀 더 다양성이 있고 많은 세대를 대변할 수 있도록 중·대선거구제로 개편돼야 한다”고 강조했다.

쿠키뉴스 기획취재팀 이소연 기자 soyeon@kukinews.com

사진=박태현 기자, pth@kukinews.com, 그래픽=신민경 기자 smk5031@kukinews.com