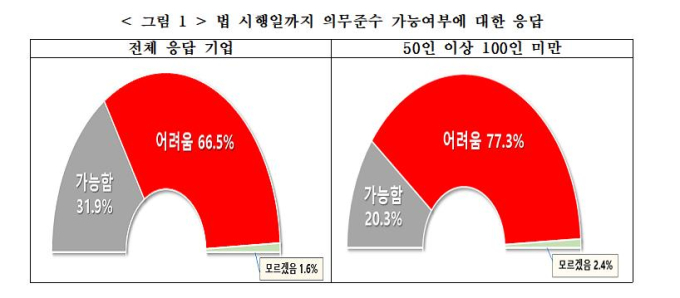

8일 중소기업중앙회와 한국경영자총협회가 50인 이상 기업 314개사를 대상으로 실시한 ‘중대재해처벌법 이행준비 및 애로사항 기업 실태조사 결과’에 따르면, 법 시행일까지 시행령에 규정된 안전보건 확보의무 준수가 어렵다는 응답이 66.5%에 달했다.

실제로 시행이 불과 4개월여 앞으로 다가왔지만, 일선 기업들은 어떤 식으로 안전대책을 세워야 할지 막막하다는 입장이다. 그나마 법무·인사부서를 갖춘 대기업들은 중대재해법 시행에 따른 후속 조치 방안을 자체적으로 강구하려는 움직임이 있으나 중소기업들은 이마저도 쉽지 않다.

기업들은 시행령 규정이 불명확해 안전대책 마련에 어려움을 겪는다면서 보완입법도 요구하고 있다. 중대재해처벌법 시행령은 사업주와 경영책임자 등의 안전 및 보건 확보의무를 부과하면서 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등을 이행·조치토록 하고 있는데 ‘필요한 예산 및 인력’이란 개념이 상당히 애매하다는 게 이들의 설명이다. 실효성 있는 법 시행을 위해서는 현실적인 입법이 따라야한다는 주장이다.

경총 관계자는 “시행령 제정 과정에서 정부가 ‘적정한 예산’에서 ‘필요한 예산’으로 일부 문구를 수정하고 구체화시키긴 했지만, 기업들 입장에서는 어느 정도 예산을 마련해야 하는지 알 수가 없다”면서 “법 규정을 명확히 할 필요가 있다”고 말했다.

또한, 기업들은 법령 시행 후 안전보건 조치를 다해도 사망사고 등 중대재해는 발생할 수 있다면서 실효성에 의문을 품었다.

익명을 요구한 건설업 관계자는 “기업주들도 사업장에서 사고가 생기는 걸 결코 바라지 않지만, 사람이 하는 일이기에 사고는 늘 생긴다”며, “중소기업이 충분히 준비할 수 있도록 일정 유예기간을 주는 등의 추가 조치가 절실하다”고 말했다.

경영계뿐 아니라 노동계도 중대재해처벌법의 실효성에 대해 의문을 품고 있다. 시행령 제정까지 오면서 당초 법 제정 취지와 어긋나게 바뀌었고, 시행령대로라면 과거와 크게 달라질 게 없다면서 강도 높은 비판을 쏟아내고 있다.

노동계는 그간 중대산업재해 직업성질병의 범위를 급성중독과 그에 준하는 질병에 한정하지 말고, 뇌·심혈관계 질환 등도 노동시간·강도에 따라 포함할 것을 요구했다. 하지만 지난달 28일 확정된 시행령에 관련 내용이 반영되지 않았고, 노동계는 사실상 직업성 질병으로 인한 중대산업재해 처벌을 무력화했다면서 중대재해법의 실효성에 의문을 제기하고 있다.

또한, 안전·보건 의무를 태만히 한 경영자나 사업주를 처벌하도록 한 중대재해법이 오히려 면피법으로 전락했다면서 보완입법을 요구했다.

한국노총 관계자는 “국회에서 중대재해처벌법이 통과될 당시에도 최초 논의 내용에서 후퇴한 측면이 있는데 시행령까지 내려오면서 더욱 애매모호해졌다”며, “정부가 안전보건 확보의무를 담은 시행령 제4조, 제5조의 내용을 자의적으로 해석하고 축소해 사업주 또는 경영자에게 빠져나갈 구멍을 만들어줬다”고 말했다.

이상국 공공노무법인 노무사는 “경영자가 사업장 내 안전·보건 의무를 다했다고 해서 중대재해가 전혀 발생하지 않을 순 없다”며, “그럼에도 안전한 사업장을 만들고, 중대재해를 최대한 예방하자는 차원에서 제정된 법으로 봐야 한다”고 말했다.

이어 “중대재해처벌법은 현행 산업안전보건법과 동일하게 안전·보건조치 의무를 태만히 하거나 하지 않아 사고가 생겼을 경우 처벌하는 법이긴 하지만 처벌 대상자가 다르고, 경영자가 법에 규정된 의무를 다할 경우에는 면책 받을 수 있다”며 “경영자에게는 산업재해 예방에 관심을 갖도록 독려하고, 이에 따라 사업장의 안전한 관리 규정을 만들도록 유도한 이중적인 입법”이라고 말했다.

한편, 정부는 중대재해처벌법 시행을 앞두고 산업안전 감독방향 등을 논의하기 위해 노동계, 경영계, 학계 전문가 등이 참여한 산업안전 감독 자문회의를 7일 개최했다. 이날 회의를 통해 내달부터 연말까지 산업재해 사망사고 다발 지역을 ‘레드존’으로 묶어 관리를 강화하고, 산재사고를 줄여나갈 방침이다.

his1104@kukinews.com