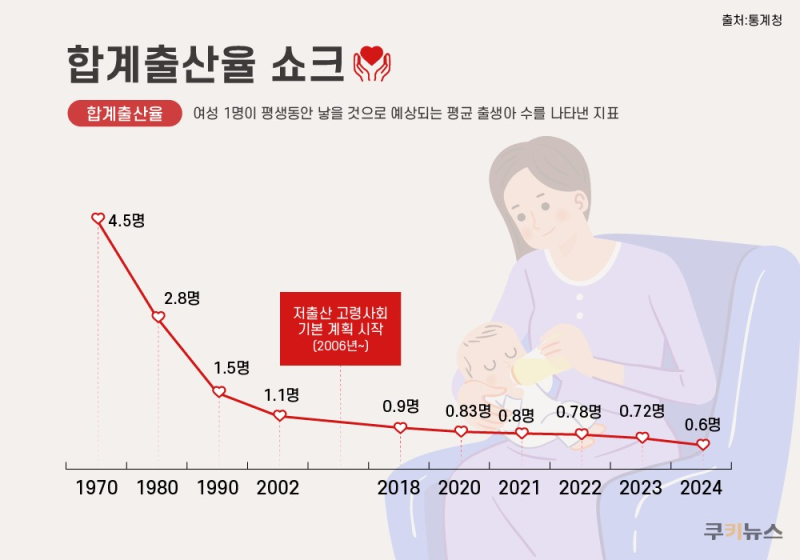

2006년 시작된 정부의 저출산·고령사회기본계획은 5년마다 수립돼 왔지만 지난해 “완전히 망했다”는 절망적 평가를 받았다. 한국의 합계출산율 수치를 들은 조앤 윌리엄스 미국 캘리포니아주립대 명예교수의 평가였다. 2023년 한국의 합계출산율은 0.72명으로 떨어졌고, 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 합계출산율 1명 미만인 나라는 한국이 유일했다.

출산을 앞둔 김모(여·32)씨는 지난 12일 쿠키뉴스와의 인터뷰에서 “지금껏 정부가 내놓은 일가정 양립 대책을 보면 ‘진짜’ 필요한 게 뭔지 고민한 흔적이 안 보인다. 아이 낳으면 혜택을 주겠단 식의 접근은 이젠 효과가 없다”며 “경력단절·독박육아 공포가 해결되지 않는 한, 저출산 문제를 해결하긴 어려울 것”이라고 토로했다. 김모(여·36)씨는 “외국처럼 혁신적인 방법이 필요하다”며 “출산을 약속하면 무이자로 돈을 지급하고 출산에 실패하면 원금상환에 이자를 붙여 금액이 더 커지는 식으로 하는 등 과감한 방법이 있어야 해결될 것”이라고 했다.

한국과 달리 정부 정책이 효과를 거둬 출산율 반등에 성공한 국가들도 있다. 독일, 프랑스, 스웨덴은 모두 저출산 위기를 겪다가 혁신적 정책을 통해 출산율을 1명대로 끌어올렸다. 이들 국가의 공통점은 10여 년에 걸쳐 일과 가정의 양립을 위한 제도적 지원을 강화했다는 것이다. 이들 사례는 한국의 저출산 정책에 시사하는 바가 크다.

독일은 2007년 부모수당을, 2015년에는 부모수당플러스를 도입해 근로와 육아휴직을 병행할 수 있도록 유도했다. 경력 단절을 방지하기 위한 제도다. 최근에는 자녀의 유년기를 함께 보내고자 하는 부모들을 위해 특정기간에는 근로시간을 단축하고, 자녀 성장에 따라 근로시간을 다시 풀타임으로 늘려가는 가족근로시간모델도 도입했다. 독일은 이 같은 정책으로 일과 가정 양립에 대한 인식을 크게 바꿨고 출산율은 2010년을 기점으로 올라갔다.

프랑스도 가족을 대상으로 한 지원 정책을 강화하고 있다. 프랑스의 합계출산율은 1.8명으로 OECD 회원 국가 평균 합계출산율인 1.6명보다 높다. 우리나라는 고용보험에 가입한 근로자만을 대상으로 육아휴직 급여를 제공하지만 프랑스는 자영업자에게도 육아휴직 급여를 제공한다. 육아기 근로자의 근로형태도 한국보다 훨씬 유연하다. 프랑스는 근로시간을 50% 이하 혹은 50~80%로 줄여 육아 휴직을 사용할 수 있고, 근로시간에 상응하는 급여를 지급한다.

스웨덴은 1974년 유럽 최초로 남성과 여성이 모두 육아휴직을 사용할 수 있는 제도를 도입했다. 이는 여성이 출산 때문에 일을 못 한다는 사회 분위기를 반전시키기 위해서였다. 스웨덴은 남성의 적극적 육아 참여를 이끌어내기 위해 육아휴직 소멸시효를 도입했다. 부모는 자녀 한 명당 12세가 될 때까지 최대 480일의 육아휴직을 사용할 수 있는데, 남성이 이중 할당된 90일을 사용하지 않으면 자동 소멸한다.

스웨덴에는 자녀 돌봄과 병간호로 인한 결근, 조퇴, 지각 등을 사회적으로 용인하는 ‘바바’(Vabba: varda(돌보다)와 barn(아이)의 합성어) 문화도 자리를 잡았다.

한국보건사회연구원은 지난해 ‘글로벌 경제 위기 이후 주요 국가의 출산율 변동과 정책적 대응 방안’ 보고서에서 “상대적으로 양호한 출산율 성과를 보이는 프랑스, 스웨덴, 독일은 선동적인 출산 장려 정책이 아니라 국가적인 가족·양성평등·아동 정책의 중요성을 지속해서 강조하며 국민들에게 정책에 대한 신뢰감을 줬다”고 평가했다.

보고서는 “국가가 가족, 성평등, 아동을 지원하는 정책을 일관성 있게 추진할 때 국민들의 미래에 대한 불안감을 줄이고 좌절감을 극복하는 데 힘을 줄 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

최윤경 육아정책연구소 본부장은 “정부 정책들이 확대됐다고 하지만, 대부분의 정책이 사후적으로 조금씩 늘어난 것이고, 일·가정 양립 문화를 진작에 도입했다면 출산율이 이렇게 급격히 떨어지지 않았을 것”이라고 지적했다. 그는 “일·가정 양립을 위해 매일 고군분투하고 있지만, 여전히 둘 중 하나를 선택해야 하는 상황”이라며 “사회구조적 부분을 건드리지 않고 단순히 지원을 늘리는 방식으로는 효과를 기대하기 어렵다”고 강조했다.