지난 1월16일 은평성모병원에서 뇌사 장기 기증 희망등록을 한 날 어머니에게 들었던 말이다. 불이익을 당하는 것도 아니고 오히려 칭찬받아 마땅한 일인데 도리어 꾸짖음을 들어야 했다. 여전히 장기 기증에 대한 오해와 불신이 자리 잡고 있다는 반증이다.

신장, 간, 심장 등 장기의 기능이 심각하게 저하된 경우 이식 외에는 생존 가능성을 높이기 어렵다. 그러나 기증자는 턱없이 부족한 실정이다. 2022년과 2023년에 각각 2918명, 2907명이 장기 이식을 기다리다 사망했다. 하루 평균 8명꼴이다. 장기 이식 대기자는 해마다 늘고 있다. 2019년 3만2990명이던 이식 대기자는 2023년 4만3421명으로 5년 새 1.3배 증가했다. 이식 대기자에 비해 기증자 수가 한참 적어 이식을 받으려면 지난해 기준 평균 2802일을 기다려야 한다.

장기 부전으로 고통받는 환자들에게 유일한 희망은 장기 이식뿐이지만, 여러 장벽이 기증을 가로막는다. 가장 큰 장벽은 장기 기증을 둘러싼 사회적 편견과 오해다. 기증하면 온전한 장례를 치르기 어렵다거나 장기가 밀매·밀수 집단으로 흘러들어간다는 등 잘못된 정보가 퍼져 있다. 2017년 병원이 장기 기증자 시신 처리를 가족에게 떠밀었다는 내용의 언론 보도는 지금도 회자된다. 논란이 된 뒤에 정부가 관련 법률을 정비해 기증자 유족 지원과 병원 연계를 강화했으나 한 번 자리 잡은 부정적 인식은 완전히 해소되지 못하고 있다.

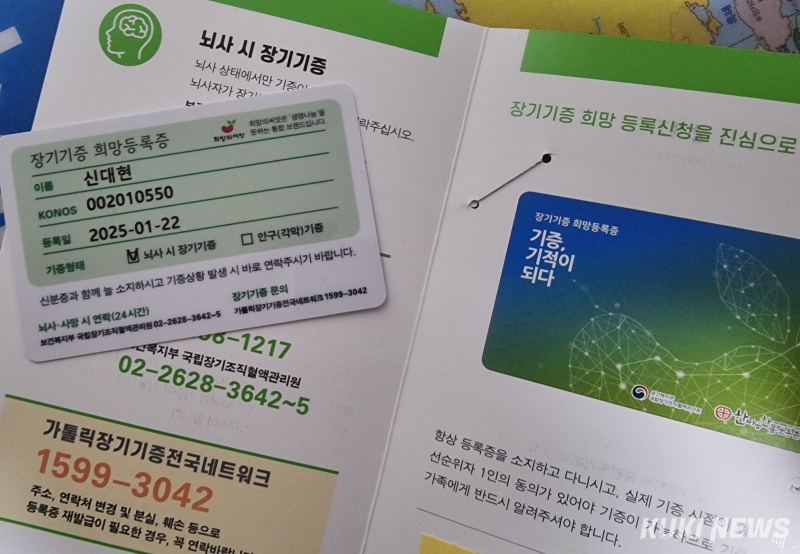

한국은 가족의 동의를 얻어야만 기증이 가능한 ‘옵트인(opt-in)’ 제도를 채택하고 있어 의료진과 장기이식코디네이터는 가족을 설득하는 데 온 힘을 다한다. 장기 기증에 대한 올바른 정보 전달과 인식 개선이 필요한 이유다. 기증 희망등록도 가족의 선택을 도울 수 있다. 불의의 사고로 뇌사 상태가 되기 전 기증 희망등록을 통해 사전에 본인의 기증 의사를 명확히 해뒀다면 가족의 부담을 덜어 실제 기증으로 이어지는 사례가 많다.

“세상에서 가장 고귀한 나눔.” 장기 기증 연속기획을 연재하면서 만난 고은진 은평성모병원 장기이식코디네이터는 장기 기증을 이렇게 정의했다. 지난해 7월31일 지주막하출혈로 하늘의 별이 된 어린 딸을 가슴에 묻은 정미영(50·전남 여수)씨도 장기 기증은 “가장 아름다운 나눔”이라고 했다. 지난해 11월28일 전신중증근무력증을 앓던 딸을 떠나보낸 원서현(51·경기 안산)씨는 기증으로 5명의 생명을 살린 딸이 자신에겐 “영웅”이라고 했다.

보건복지부는 2021년 ‘장기·인체 조직 기증 활성화 기본계획’을 통해 2025년까지 인구 100만 명당 뇌사 장기 기증자를 15명으로 끌어올리겠단 목표를 제시했다. 정부가 설정한 기한이 도래했지만 목표 달성은 멀어 보인다. 정부와 국회는 장기 기증 활성화를 가로막는 규제를 허물어야 한다. 언론은 부정적 인식을 개선하기 위해 힘써야 한다. 국민들은 기증자를 기리고 유족들을 따뜻하게 품어야 한다. 앞으로 더 많은 영웅이 나타나 많은 이에게 새 희망을 전할 수 있길 바란다.