인간은 타인의 고통이나 위협을 지켜보는 것만으로도 마치 자신이 그 상황에 처한 듯 공포를 느낄 수 있다. 이는 관찰학습의 결과로, 공감능력과 사회적 행동의 기초가 된다.

하지만 실제 경험한 직접 공포와 타인의 고통을 관찰해 생기는 간접 공포가 뇌에서 어떻게 처리되는지는 아직까지 명확히 밝혀지지 않았다.

공감하는 우뇌의 비밀

기초과학연구원(IBS) 인지및사회성연구단 신희섭 명예연구위원 연구팀이 뇌의 각성과 정서 조절에 관여하는 청색반점 청색반점(LC)과 전대상피질(ACC)을 잇는 ‘LC-ACC 회로’가 간접공포 반응을 조절하는 핵심 신경회로임을 규명했다.

특히 LC-ACC 회로가 좌뇌와 우뇌에 대칭으로 연결돼 있지만 간접 공포 반응에 우측 회로만 선택적으로 활성화됨을 확인했다.

청색반점은 뇌간에 위치한 푸른색의 신경핵으로, 주로 노르아드레날린(NA)을 분비해 집중, 각성 유지, 감정반응 조절, 스트레스 대응 등에 관여한다.

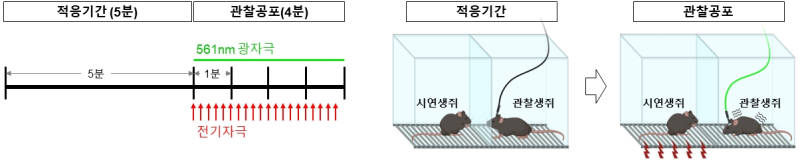

연구팀은 생쥐를 이용해 간접 공포 반응과 직접 공포 반응을 유도하는 실험을 설계하고 광유전학 및 칼슘 이미징 기법을 활용해 LC-ACC 회로가 공포 반응 상황에 따라 어떻게 활성화되는지를 정밀하게 비교·분석했다.

간접 공포를 유도한 관찰 공포 실험에서는 생쥐에게 전기 자극을 가하고, 다른 생쥐가 그 모습을 지켜보도록 한 결과 관찰자 생쥐는 자극을 직접 받지 않았음에도, 다른 생쥐의 고통을 지켜보는 것만으로 공포를 느껴 동작을 멈추는 동결 반응을 보였다.

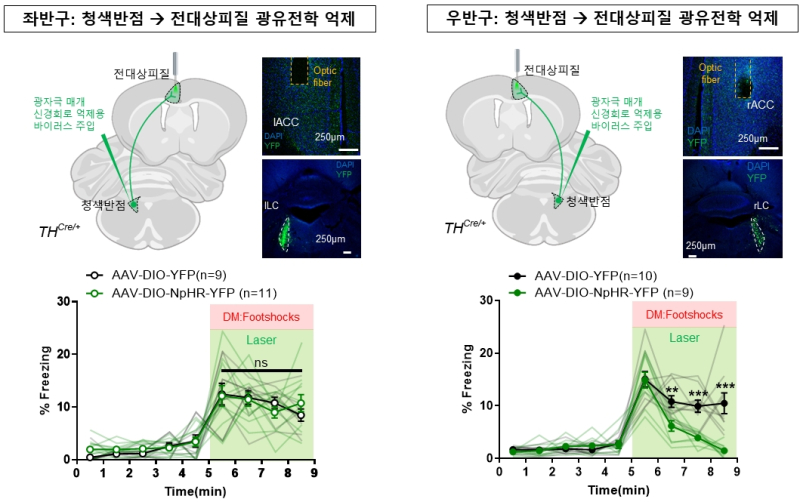

이때 연구팀이 우측 청색반점에서 전대상피질로 이어지는 우뇌 회로를 억제하자 동결 반응이 현저히 줄었다. 반면 좌뇌 회로를 억제했을 때는 반응에 뚜렷한 변화가 없었다.

이는 타인의 고통을 관찰하며 나타나는 공감적 공포 반응에 우측 회로가 선택적으로 관여한다는 것을 의미한다.

연구팀은 이후 직접 공포 반응과의 비교를 위해 포식자의 그림자를 이용, 생쥐를 위협하거나 직접 전기 자극을 주는 실험도 진행했다.

그 결과 직접 자극에 의해 공포를 느낀 생쥐는 동결 반응을 보였지만, LC-ACC 회로를 억제해도 공포 반응이 유지됐다.

이는 LC-ACC 회로가 직접 겪는 위협 상황이나 이미 학습된 공포 반응에는 관여하지 않으며, 오직 타인의 고통을 관찰할 때 느끼는 공감적 공포에만 특화된 정서 회로임을 의미한다.

아울러 연구팀은 공포 반응을 조절하는 상위 수준의 회로도 밝혀냈다.

이를 위해 특정 뇌 부위에서 시작된 신경이 청색반점과 어떻게 연결되는지 확인하는 역행성 회로 추적 실험을 수행한 결과 중격선조체핵과 중심편도체 영역이 각각 청색반점과 연결돼 서로 다른 방식으로 공포 반응에 관여하고 있음을 확인했다.

또 중격선조체핵은 타인의 고통을 관찰하는 간접 공포 상황에서 LC-ACC 회로를 활성화해 공감반응을 조절하는 데 관여했고, 중심편도체는 시각적 위협이나 전기 자극과 같은 직접적인 공포 자극에 민감하게 반응하는 회로로 작동했다.

이번 연구의 제1저자인 김종현 IBS 선임연구원은 “중격선조체핵과 중심편도체가 각각 공포 자극의 특성에 따라 선택적으로 회로를 조절함으로써, 뇌가 다양한 정서적 상황에 유연하게 대응할 수 있도록 돕는다”고 설명했다.

신 명예연구위원은 "이번 연구는 공감의 신경회로가 뇌 우측에 기능적으로 편재돼 있으며, 공감적 공포 반응을 조절하는 데 선택적으로 관여한다는 사실을 처음으로 밝힌 것”이라며 “공감의 신경생물학적 원리를 이해하는 데 기여할 뿐 아니라 반사회성 인격장애나 자폐 스펙트럼 장애처럼 공감 기능에 이상이 나타나는 다양한 정신질환의 치료 전략을 마련하는 데도 중요한 실마리를 제공할 수 있다”고 밝혔다.

한편, 이번 연구결과는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF=16.6)’에 지난 10일자 온라인에 게재됐다.