나무뿌리는 땅속에서 말뚝과 그물처럼 흙을 붙잡아 산사태를 방지한다.

하지만 산불로 나무가 고사하면 비가 올 때 땅속에서 지하수가 상승해 흙이 포화돼 뿌리에 달라붙는 힘이 약해지면서 산사태 발생 가능성이 높아진다.

산불이 발생하면 산림식생이 사라지면서 토양 안정성이 약화되기 때문에 인위적 복원·복구가 필요하다.

특히 산불피해를 입은 지역에 강우가 발생하면 산사태와 토석류 등의 재해가 일어날 확률이 높아진다.

그동안 산사태 발생 가능성을 예측하기 위해 다양한 방법이 연구됐지만, 사전 예측한 기상상황에 대한 고려가 미흡하고, 물리적 기반 모형을 전국에 적용하는데 한계점이 있어 직접적인 강우 특성을 반영하기 어려웠다.

산사태 예측 대피 골든타임 확보 기술

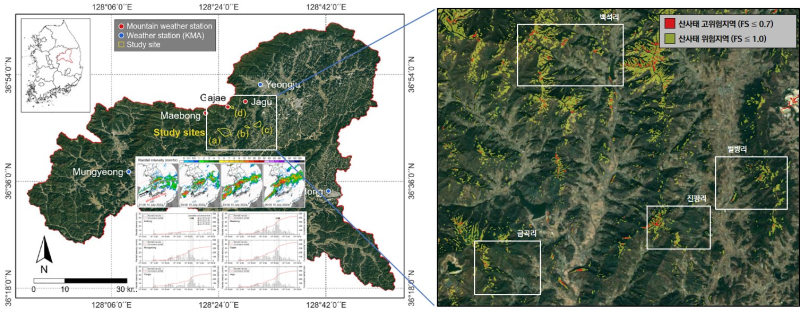

한국지질자원연구원(KIGAM, 이하 지질자원연) 지질재해연구본부 김민석 박사팀이 극한 강우 뒤 산사태 발생 150분 이전에 위험도를 파악하고, 산사태 후 토석류 재해를 예측해 대피 골든타임을 확보할 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술은 특히 대형산불 후 일어날 수 있는 산사태 및 토석류의 위험성을 예측할 수 있어 산림재해 예방효과를 기대할 수 있다.

기온이 1℃ 상승하면 북반구 고지대 강수량은 평균 15% 증가할 수 있어 산사태, 토양침식, 홍수 등 자연재해 위험이 크게 높아진다.

특히 우리나라는 국토의 64%가 산지로 최근 기온상승과 급격한 강수량 변화에 따른 산사태 및 토석류 발생 위험이 크게 증가하고 있다.

이에 연구팀은 기상청 초단기 예보자료 ‘국지예보모델(LDAPS)’을 기반으로 1차원부터 3차원까지 연동되는 물리기반 산사태 예측모델을 개발했다.

이를 통해 대형 산불지역에서 발생할 수 있는 산사태와 토석류 위험을 미리 파악, 대피 시간을 확보할 수 있다.

실제 연구팀이 이 기술을 2023년 경북 예천 산사태 지역과 경주 토암산 산사태에 적용한 결과 예측 정확도 85% 이상을 기록했다.

특히 산사태 후 발생할 수 있는 토석류 전이 위험지역을 예측하는 2차원 토석류 모델을 개발해 산림지역 토양특성, 유목, 암석 등 이동까지 반영해 위험반경해석 정확성을 90% 이상 높임으로써 실제 재난 대응에 매우 유용한 정보를 제공할 수 있게 됐다.

김 박사는 "산사태위험도 예측기술 개발은 대형산불 후 여름철 극단적 강우에 따른 산사태-토석류 재해에 대비할 수 있는 중요한 기술“이라며 ”더욱 정확하고 효과적인 산사태 대응기술을 연구하고 개발해 세계적 수준의 산사태 재난대응 기술로 발전시키겠다“고 말했다.