[쿠키뉴스=조현우 기자] SNS와 인터넷 커뮤니티가 늘 현실적인 이슈에 대한 여론만 생산해내는 것은 아닙니다. 지난 주말도 그랬죠. YS 서거나 ‘문·안·박’ 연대, 금주 예정된 민중총궐기 등 보다 더 큰 관심을 모은 것은 다름 아닌 ‘간장’이었습니다.

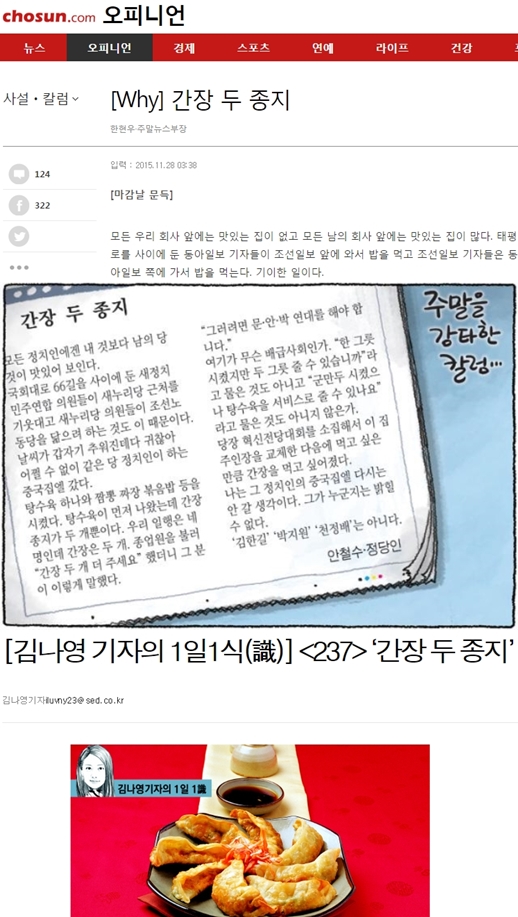

발단은 28일 조선일보의 ‘간장 두 종지’ 칼럼 때문이었습니다. 회사 근처 중국집을 갔는데 간장 종지가 두 개뿐이라 “간장 두 개 더 주세요” 했더니 종업원의 “간장은 2인당 하나입니다”라는 답이 돌아왔다는 것입니다. “간장님은 너 같은 놈한테 함부로 몸을 주지 않는단다, 이 짬뽕이나 먹고 떨어질 놈아. 그렇게 환청이 증폭되면서 참을 수 없는 상태가 됐다”며 “어떤 경우에는 을이 갑을 만든다”고 글은 지적했습니다.

이 칼럼은 곧바로 SNS에서 화제가 됐습니다. 갑을 논쟁도 일어났지만 지엽적인 소재를 칼럼화했다는 비판도 쇄도했죠. 유독 보수신문에 대해 거부감을 나타내는 인터넷 특유의 풍경도 한 몫 했습니다.

‘간장’에 기름을 부은 것은 30일 한겨레신문의 그림판이었습니다. 만평 성격을 겸하고 있는 이 코너는 문재인 새정치민주연합 대표의 ‘문·안·박’ 연대를 거절한 안철수 전 대표와 ‘간장 두 종지’ 칼럼을 섞어 묘한 해학과 풍자를 일으켰습니다.

실제 안 전 대표는 무소속이던 2013년 자신의 트위터에 “한 손님이 식당에 갔습니다. 주인에게 뭐가 맛있는지 물었습니다. 그랬더니 옆집은 맛이 없다고 합니다. 다시 여기는 뭘 잘하느냐고 물었습니다. 그랬더니 옆집은 재료가 나쁘니까 절대 가지 말라고 합니다. 손님은 나가버렸습니다”라는 글을 올린 적이 있다. SNS 상에선 한겨레신문이 안 전 대표를 소재로 조선일보를 대놓고 조롱했다는 지적이 이어졌습니다.

그런데 여기가 끝이 아닙니다. 서울경제신문도 이날 ‘간장 두 종지 논란에 부쳐’ 칼럼을 통해 “사실상 자기 입장에 치우친 논리적 비약이 글의 시작과 끝이었다”며 “왜 그런 기사를 쓰게 되었는지 어렴풋이 짐작은 가지만, 언론인으로서 왜 우리가 마음 편히 먹어야 하는 식당에서 그런 일을 겪을 수밖에 없었는지 좀 더 구조적인 통찰을 했더라면 어떨까 하는 아쉬움이 들었다”고 지적했습니다.

소위 펜이 펜을 소재로 논쟁을 벌이는 일은 매체 비평지 말고는 흔치 않은 일입니다. SNS에선 이 논쟁이 보다 생산적으로 전개되길 원하는 모습입니다. 어쨌든 ‘간장’ 때문에 조선일보와 한겨레신문, 서울경제신문은 인터넷에서 이름을 알려 수혜를 입었다는 평가도 나왔습니다.

간장 때문에 졸지에 화제가 집중된 가게에 대한 의문도 이어졌습니다. 어느 가게인지, 정말 그런 서비스를 했는지 여부를 확인하기 위해 직접 방문하는 네티즌들도 적지 않았습니다.

30일 이 가게를 방문한 미디어오늘에 따르면 탕수육을 시키자 일행 앞에 간장 종지가 하나씩 놓였다고 합니다. “원래 여기 두 명에 간장 한 종지 아닌가요?”라고 묻자, 종업원은 “주문한 그릇이 오늘 왔다. 기다리게 해서”라며 말끝을 흐리며 웃었습니다.

일행이 계산을 하면서 “조선일보 칼럼 혹시 보셨어요?”라고 하자 주인은 해당 칼럼과 손님을 기억하고 있었습니다. 주인은 “1번 테이블에 앉은 손님이셨어요. 저희 직원이 그냥 ‘네’ 하고 간장을 가져다 드려야 하는데 ‘간장은 2인당 하나입니다’ 하고 토를 달았나봐요. 저희가 잘못한거죠”라고 답했습니다.

주인에 따르면 간장을 갖다준 것은 물론이고 손님에게 사과도 했다고 합니다. 칼럼이 나간 이후 해당 식당은 혹시 부족할까봐 간장 종지도 추가로 구입했다고 합니다. 직원들 친절교육도 다시 했고요.

조선일보를 구독하고 있다는 주인은 “그래서 화를 풀고 가신줄 알았는데 기사로 쓰셨더라고요 저희가 잘못한거니까 혼나야죠. 그래도 조선일보, 우리나라 대표적인 신문에 쓰셔서 조금 놀라기는 했어요. 앞으로 저희가 잘해야죠. 오해는 하지 말아주세요”라고 덧붙였다고 합니다.

아무래도 당분간 이 가게는 간장 때문에 손님이 계속 이어질 것 같습니다. 저도 조만간 꼭 한 번 가 보겠습니다.