영화나 소설에서 등장인물의 이름, 관계 변화, 사건의 흐름 등을 뇌의 해마가 어떻게 정리하고 기억하는지 비밀이 밝혀졌다.

기초과학연구원(IBS) 뇌과학이미징연구단 심원목·유승범 성균관대 참여교수 공동연구팀이 기능적 자기공명영상(fMRI)로 해마가 기억 형성과 회상에 관여하는 여러 인지과정을 조율하는 메커니즘을 규명했다.

fMRI는 뇌 활동을 시각적으로 분석하기 위한 비침습적 영상기술로, 뇌의 특정 영역에서 발생하는 혈류 변화를 측정해 해당 영역 신경 활동을 간접 추적한다.

연구팀은 실험참가자에게 유튜브와 웹드라마를 보여준 후 자유롭게 줄거리를 회상토록 하며 뇌 신호를 측정한 결과 새로운 정보가 적은 장면일수록 더 잘 기억하는 경향이 나타났다.

실제 fMRI 데이터 분석 결과 해마는 영화 장면마다 새로운 정보 처리, 기억형성, 기억회상 과정을 처리하는 일련의 과정을 조율하는 역할을 했다.

이에 연구팀은 해마의 조율 역할을 중심으로 fMRI 데이터를 분석했다.

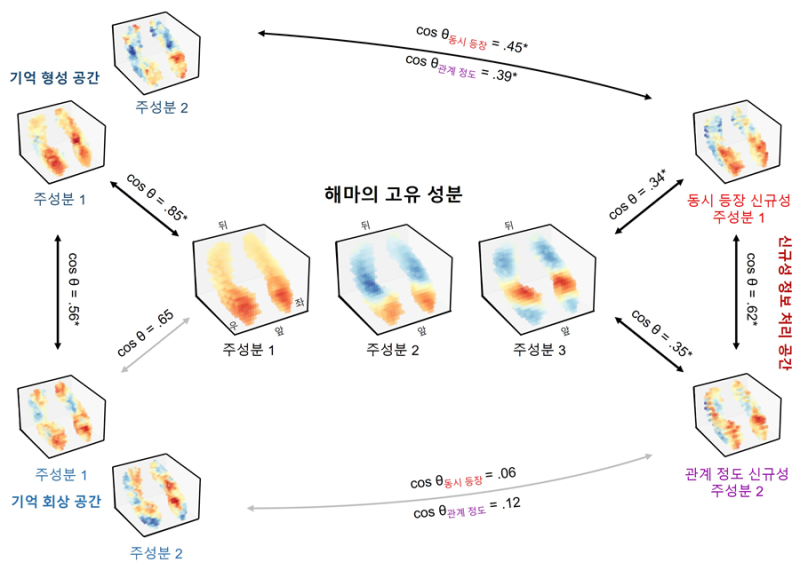

특히 해마의 신경신호를 분석해 각 인지 과정의 핵심 신경신호 축인 ‘기억 형성 공간’, ‘기억 회상 공간’, ‘새로운 정보 처리 공간’을 추출해 분석했다.

이 공간은 뇌에서 발생하는 복잡한 신경 신호를 단순화해 특정 기억 과정이나 정보처리 과정을 설명하는 핵심 신호 축인 ‘저차원 하위 공간’을 의미한다.

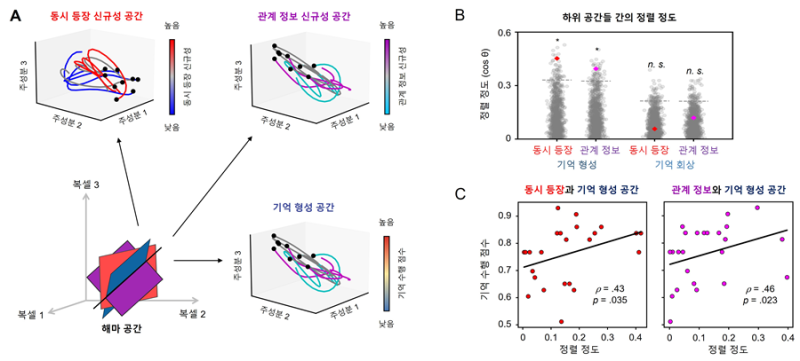

그 결과 새로운 정보를 처리하는 공간과 기억형성 공간은 신경 활동이 특정 축을 따라 조율·정렬되는 방식으로 상호작용했다.

‘정렬’은 신경신호 패턴이 서로 유사하게 배치되고 조화를 이루는 것으로, 이는 해마가 새로운 정보를 처리한 뒤 이를 기억 형성과 통합하는 것을 돕는다는 의미를 갖는다.

반면 기억회상 공간은 기억형성 공간과만 정렬돼고, 새로운 정보를 처리하는 공간과는 정렬되지 않음을 확인했다.

아울러 새로운 정보처리 공간과 기억형성 공간의 정렬이 더 잘 이뤄진 참가자일수록 이후 영화 내용을 더 잘 기억하는 경향도 나타났다.

이는 해마가 기억을 형성할 때 신경신호 패턴이 얼마나 잘 조율·정렬하는지가 기억력을 높이는 중요한 열쇠라는 점을 의미한다.

연구팀은 이번 연구가 해마의 개별 인지 과정에서 역할뿐 아니라 여러 인지 과정을 조율하는 역할을 규명한 연구로, 자연스런 경험 속에서 뇌 활성화 패턴을 분석해 기억형성과 회상 과정을 조율하는 해마의 메커니즘을 밝힌 혁신적 연구로 평가했다.

이번 연구결과는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈’ 지난달 14일자 온라인에 게재됐다.