‘나라사랑카드 상해보험’ 실적이 저조한 가운데 국방부나 사업자인 은행의 사후 관리가 부실했던 것으로 나타났다. 제도 시행 18년 동안 이 보험이 실제 도움이 되는지 평가나 점검이 없었던 것으로 드러났다.

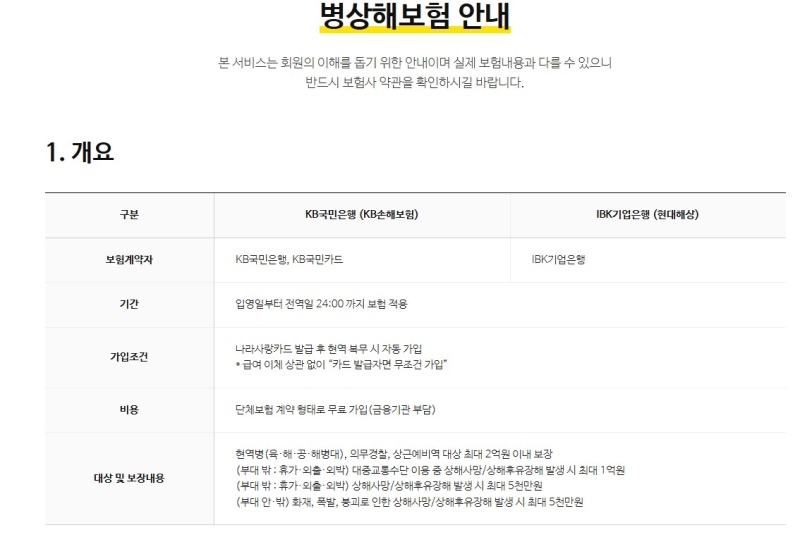

나라사랑카드는 병역판정검사 시 자동 발급돼 군 복무와 예비군 기간 동안 급여통장, 현금카드, 병역증 등으로 활용되는 군 전용 체크카드다. 이 카드를 발급받은 뒤 현역으로 입영한 병사는 무상 상해보험에 자동 가입된다. 이 보험은 카드 사업자 은행들이 자금 유치로 얻는 수익 일부를 군 장병에게 환원하는 성격으로 운영돼 왔다.

15일 쿠키뉴스가 병사들이 ‘나라사랑카드 상해보험’ 혜택을 실질적으로 인지하고 효과를 체감하고 있는지 여부를 확인하기 위해, 국회 정무위원회 소속 김상훈 국민의힘 의원실을 통해 국방부로부터 제출받은 자료에 따르면, 지금까지 장병을 대상으로 한 ‘상해보험 혜택 체감도 조사’는 지난 2007년 서비스 시행 이후 단 한 차례도 실시된 적 없는 것으로 확인됐다. 국방부는 “상해보험 관련 혜택 체감도 조사는 별도로 실시한 바 없다”고 답변했다.

국방부 복지정책과 관계자도 지난 12일 본지에 “나라사랑카드 상해보험 혜택 체감도를 조사한 적이 없다”고 인정했다. 그러면서 “상해보험은 사망 시에는 유족이, 그 외에는 본인이 직접 신청해야 하는 구조이며, 보장 범위도 휴가 등 영외 사고에만 한정돼 있어 병사 입장에서는 실효성을 체감하기 어려울 것”이라고 부연했다.

국방부는 뒤늦게 상해보험 인지율 조사에 나섰다. 이 관계자는 “병사들이 상해보험 제도를 제대로 인지하고 있는지를 확인하고자, 올해 3~4월 처음으로 관련 문항을 나라사랑카드 만족도 조사에 포함했다”고 밝혔다. 국방부가 김 의원실에 제출한 자료에 따르면, 병사들의 상해보험 인지율은 51%였다.

국방부의 무관심 속에 상해보험 가입자수 대비 보험금 지급 건수는 저조한 수준을 보였다. 최근 5년간 군 장병 159만명이 나라사랑카드 상해보험에 자동 가입했지만, 실제 보험금 지급은 32건 <[단독] ‘나라사랑카드 보험’ 159만명 자동가입, 지급은 32건뿐>에 불과했다.

실효성이 체감되지 않는다는 지적은 실제 복무 경험자들의 증언에서도 확인된다. 군 전역자인 김모(28)씨는 “그런 혜택이 있는지 몰랐다. 주변 전역자들도 처음 들었다는 이야기가 많다”면서 “제대로 된 설명이 부진한 것은 이같은 혜택 이용을 막는 큰 걸림돌로 작용하는 것”이라고 말했다. 지난 2018년 전역한 윤모(29)씨도 “상해보험 혜택이 있는지 꿈에도 몰랐다”며 “자동 가입만 시키면 뭘 하나. 사고난 병사가 청구도 스스로 해야 되는데 누가 그걸 신청하겠나”라고 토로했다.

나라사랑카드 사업자인 은행들의 홍보 역시 미진한 실정이다. 나라사랑카드 2기(2016~2025년) 사업자인 KB국민은행·IBK기업은행은 ‘홍보는 하고 있다’는 입장이지만, 실제 운영은 병무청에 안내장을 비치하거나 포털에 리플렛을 게시하는 데 머물렀다. KB국민은행은 연간 2200만원 예산으로 안내장 1000부와 홍보 영상 1편을 제작해 병무청 검사장에 비치하고 있다고 밝혔다. IBK기업은행은 “군인공제회 C&C의 나라사랑포털에 리플렛을 상시 배포하고 있다”는 입장을 내놨다.

하지만 보험금 청구 가능 사실을 병사에게 자동으로 안내하는 문자, 앱 알림 등 시스템이나 SNS 홍보 채널은 두 은행 모두 운영하고 있지 않다. IBK기업은행 관계자는 “현재 나라사랑카드 관련 별도 홍보는 진행하고 있지 않다”고 말했다. KB국민은행 관계자는 “보험금 청구 가능 사실을 자동으로 안내하는 시스템은 없다”고 밝혔다. 병사 개개인들이 내용을 숙지하기엔 한계가 있다는 비판이 나온다.

보험 운영의 실효성을 확인할 사후 점검도 없었다. 두 은행 모두 보험 혜택에 대한 병사들의 인지도, 체감도 등에 대해 자체 조사나 외부 평가를 실시한 적이 없다고 밝혔다.

전문가는 현 혜택의 한계를 지적한다. 최기일 상지대 군사학과 교수는 “현행 상해보험 혜택은 보장 항목이 제한적이고, 지급 횟수나 적용 대상도 지나치게 협소하다”며 “휴가 등 영외 체류 중 사고에만 보장 범위를 한정하는 방식으론 병사 보호장치로서 기능하기 어렵다”고 지적했다. 이어 “병사 개인에게 보험 정보를 제대로 알리고, 실제 청구까지 연계될 수 있도록 시스템을 개선하는 게 시급하다”고 강조했다.

![[단독] 나라사랑카드 보험, 3기도 ‘복붙’ 보장 범위 [무늬만 군인보험③]](/data/kuk/image/2025/05/16/kuk20250516000047.jpg)

![[단독] ‘나라사랑카드 보험’ 159만명 자동가입, 지급은 32건뿐 [무늬만 군인보험①]](/data/kuk/image/2025/05/09/kuk20250509000292.jpg)