금융업계에 소속된, 구체적으로 핀테크 업체를 출입하거나 은행이나 저축은행 등을 담당하고 있는 기자들에게는 ‘식은 떡밥’이란게 있습니다. 바로 ‘대환대출 플랫폼’이죠. 2020년 여름즈음부터 논의됐던 사안인데, 벌써 2년이 지났습니다.

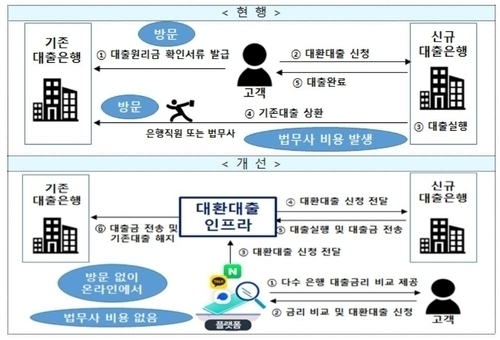

대환대출 플랫폼은 모바일 애플리케이션 등에서 금융소비자가 은행, 보험 등 여러 금융기관의 대출금리를 한 눈에 비교하고 금리가 낮은 곳으로 바꿀 수 있는 서비스를 말합니다. 정부와 금융당국은 대환대출 플랫폼이 출범하면 금융소비자가 대출 선택지를 넓히고 가계대출을 쉽게 갈아탈 수 있도록 만들어 이자부담을 줄일 수 있을 것이라고 기대하고 있죠.

대환대출 플랫폼은 금융당국의 로드맵에 따르면 늦어도 지난해 출시되고 금융소비자들을 만나고 있어야 했습니다. 하지만 논의는 몇 번씩이나 좌절돼 끝내 무산되고 말았습니다.

그렇다면 한 번 대환대출 플랫폼 논의의 타임라인을 살펴볼까요. 지난 2020년 금융당국은 은행에 별도의 대출비교 플랫폼이 존재하지 않는 만큼 시중에 이미 나와 있는 핀테크의 대출비교플랫폼에 입점하는 방안을 고려했습니다. 하지만 은행들을 중심으로 금융사들이 강하게 반발하면서 없는일로 돌아갔죠. (1차 무산)

이후 은행연합회 주도로 시중은행들이 주도해 플랫폼을 만드는 방안이 진행됐지만 이마저도 인터넷은행과 시중은행 간 의견이 갈리면서 또 다시 결렬됐습니다. (2차 무산)

두 차례 결렬됐던 대환대출 플랫폼은 2021년 7월경 또 다시 논의를 재개합니다. 금융위가 플랫폼의 수수료율도 금융권이 결정할 수 있도록 하겠다고 기존 입장을 선회했죠. 그러나 결국에는 금융업계에서 빅테크 종속이 심화한다고 반대하면서 8월 논의가 물거품으로 돌아갑니다. (3차 무산)

그렇게 수면아래로 잠겼던 대환대출 플랫폼은 지난해 말 고승범 전 금융위원장이 살짝 언급하면서 다시 떠오르나 했지만, 별다른 이야기 없이 2022년까지 오게 됐습니다.

이제 올해 7월이 되면서 대환대출 플랫폼 논의는 금융당국도, 금융사나 핀테크 업권도 아닌 정치권에서 갑작스럽게 나왔습니다.

특히 여당과 야당 모두 대환대출 플랫폼의 필요성을 강조하면서 다시 한 번 금융업계의 쟁점으로 떠오르게 됐죠. 성일종 국민의힘 정책위의장은 지난 5일 원내대책회의에서 “(대환대출 플랫폼은) 금리 상승기에 무엇보다 필요한 사업”이라고 발언했고 박홍근 더불어민주당 원내대표도 비슷한 요지의 말을 했습니다.

2020년대 논의됐던 대환대출 플랫폼의 필요성은 올해까지 와서 더욱 절실해진 상황입니다. 그렇다면 사업의 주체인 은행과 핀테크 업권간의 협업 가능성은 올라갔을까요? 기자는 전혀 그렇지 않다고 봅니다. 은행, 저축은행, 여신전문금융업권 관계자 모두 빅테크에 종속될 우려가 있다며 난색을 표하고 있죠. 유일하게 핀테크 업권, 그 중 대환대출 서비스를 운영하고 있는 업체들만이 반길 뿐입니다.

물론 항상 그래왔듯이 금융당국과 정치권이 금융업계를 ‘윽박’지르면 충분히 도입 될 수 있습니다. 최근 이복현 금융감독원장과 국회의원들의 발언만으로 대출금리가 내려가는 상황을 보면 안될 것도 없겠다는 생각이 듭니다.

하지만 그렇게 만들어진 대환대출 플랫폼이 과연 순항할 수 있을까요? 궁극적으로 대환대출 플랫폼이 정상적으로 운영되기 위해선 금융사, 특히 여신취급기관인 은행과 저축은행, 카드업계의 적극적인 참여가 필요합니다. 정치권에서 필요하다고 만들어진 대환대출 플랫폼에서 업체간 경쟁이 이뤄지고 대출 갈아타기가 얼마나 나올까요.

근본적인 문제해결은 금융사와 핀테크 업권간의 갈등을 해소하는 것에서 시작합니다. 그간 수면아래로 잠겼던 업체들간의 논의를 다시 시작할 필요가 있죠. ‘예전에 나온 바 있으니 금방 만들 수 있겠지’라는 가벼운 생각으로 대환대출 플랫폼 논의를 시작하는 것은 “서민금융 부담 해결을 위해 노력했다”라는 생색에 불과할 따름입니다.

김동운 기자 chobits3095@kukinews.com