시조시인 이근배의 ‘빈꽃’이다. 며칠 전 백석대 ‘현대시100년관’에서 마주친 시다. 목련이 앞다퉈 피는 지금, 딱 어울린다.

백석대 한국사 강의 있는 날이 즐겁다. 젊은 학생들 만나는 것도 그렇지만, 현대시100년관서 주옥같은 시를 만나기 때문이다. 강의 시간보다 일찍 가서 이곳에서 행복한 봄날을 만끽하고 있다.

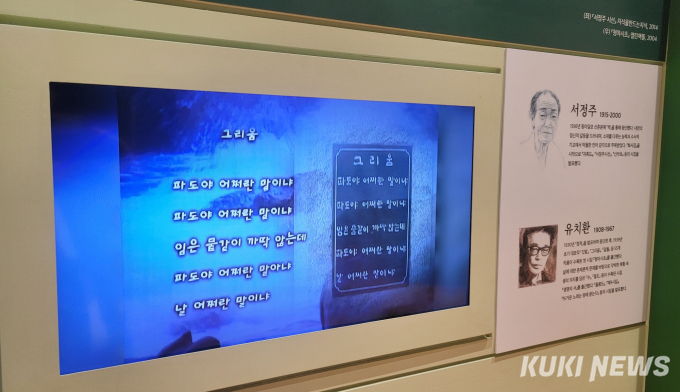

이달 초는 청마 유치환(1908~1967)의 시 ‘그리움’에 빠졌다. 그날 100년관에 들어서면서 조그만 모니터 앞에 얼어붙었다. 파도야 어쩌란 말이냐/ 임은 뭍같이 까딱 않는데/ 파도야 어쩌란 말이냐/ 파도야 어쩌란 말이냐/ 날 어쩌란 말이냐.

파도가 바위를 때리는 화면 배경으로 이 시가 흐르는데, 익히 알던 시가 다른 느낌으로 다가왔다. 임은 뭍처럼 까딱 않는데... 날 어쩌란 말이냐. 임은 시인이 짝사랑하는 어떤 여인이란 생각이 번뜩 들었다.

요즘 세상은 너무 편하다. 스마트폰으로 ‘유치환, 그리움’을 검색하니 청마의 러브스토리가 펼쳐졌다.

38세 유치환이 해방직후 통영여중에 국어교사로 근무할 때다. 시조를 쓰는 가정교사 이영도(1916~1978)도 그곳에 있었다. 미모의 30세 그녀는 남편과 사별하고 딸을 혼자 키우고 있었다.

유치환은 편지로 연정을 고백하기 시작했다. 편지는 그가 죽기 전 20년간 지속됐다. 같은 학교에 근무하니 쉽게 얼굴을 볼 수 있지만, 편지는 그들의 플라토닉 러브에 낭만을 더했다.

그런데 둘이 만나기로 한 날, 갑작스런 예총모임으로 못 만나자 유치환이 안타까움에 어쩔 줄 몰라 했다. 그날 그는 버스에 치어 불귀의 객이 됐다. 이영도는 그 슬픔을 미국의 딸에게 편지로 ‘그이가 죽었다. 그이가 죽었다’고 알렸다. 그녀는 그가 보낸 편지 200통을 추려 ‘사랑하였으므로 나는 행복하였네라’를 펴냈다. 책 제목은 청마의 시 구절이다.

당시 청마는 유부남이었다. 이영도의 시조 구절에 어색한 만남이 드러난다. 오면 민망하고 아니 오면 서글프고/ 서로 야윈 가슴 먼 창만 바라다가.

나는 전국에 뽐낼 만한 천안의 문화명소로 주저 없이 아라리오갤러리와 현대시100년관을 꼽는다. 특히 현대시100년관은 관람객을 옛 추억에 빠져들게 하는 곳이다. 국어교과서나 젊은 시절 여러 고민에 빠져 접했던 시들이 눈 앞에 펼쳐진다.

신동엽 앞에서 대학시절이 떠올랐다. 누가 하늘을 보았다 하는가/ 누가 구름 한 송이 없이 맑은/ 하늘을 보았다 하는가/ 네가 본 건 먹구름/ 그걸 하늘로 알고 인생을 살아갔다... 이 시를 가사로 쓴 노래를 술 취해 부르곤 했다. 80년대 초 대학가는 삼엄하고 답답했다.

100년관 한켠에서 시인들 인터뷰 영상을 볼 수 있다. 정호승은 어머니가 가계부에 시를 쓰던 걸 추억했다. 어머니 돌아가시기 전, “시를 어떻게 쓰셨느냐”고 물으니 “시는 슬플 때 쓰는 거다”라고 하셨다. 그도 그렇다고 한다. 시는 외로움, 그리움, 슬픔 등 애틋함에서 나오나 보다.

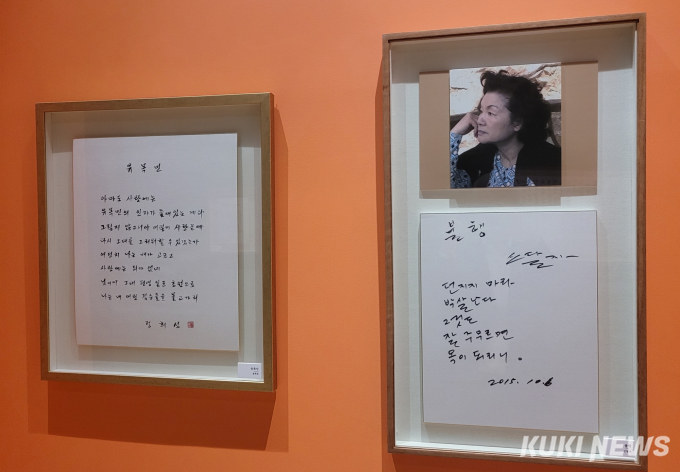

정호승은 100년관에 자필 시 ‘수선화’를 남겼다. 울지마라/ 외로우니까 사람이다/ 살아간다는 것은 외로움을 견디는 일이다/ 공연히 오지 않는 전화를 기다리지 마라/ 눈이 오면 눈길을 걸어가고/ 비가 오면 빗길을 걸어가라...

/천안·아산 선임기자 chohp11@kukinews.com

![[기회특집] 참 삶을 가꾸어 더불어 성장하는 참 좋은 교육](https://img.kukinews.com/data/kuk/image/2024/11/10/kuk20241110000160.300x203.0.jpg)