서울 서대문구 신촌역 연세로에서 만난 고깃집 사장 고모 씨(58) 씨는 “코로나19로 매출이 80% 이상 떨어졌다”며 고개를 저었다.

신촌에서만 장사를 20년가량 했다는 그는 “가족 생계를 책임진 곳이지만 이젠 폐업 고민을 하고 있다”며 “예전에는 종업원 3명을 썼을 정도로 매출이 났던 곳이지만 코로나19가 터진 이후부터는 임대료와 유지비와 각종 세금에 적자만 쌓이고 있다. 연휴 때는 아예 가게를 열지 않았다”며 허탈해했다.

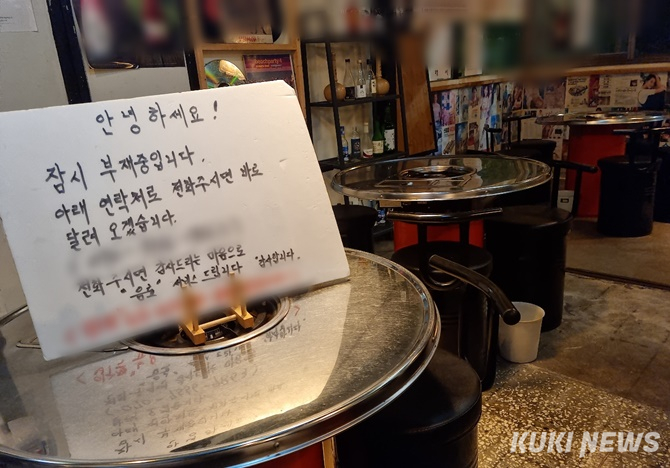

대학 가을학기 개강 후 한 달이 지났지만 신촌 일대 거리는 고요에 잠겨 있었다. 예년 같으면 학생들이 술잔을 기울이며 활기로 가득할 시간대지만, 거리에는 폐업‧휴점으로 굳게 닫은 술집과 식당 등이 즐비했다. 대학들이 비대면 수업을 하면서 직격탄을 맞은 것이다. 2년째 등교수업이 무산되면서 사실상 ‘상권 마비’ 지경에 이르렀다.

프랜차이즈 매장도 충격을 피하지 못했다. 백종원이 운영하는 더본코리아 프랜차이즈 ‘돌배기집’ 신촌점도 문을 닫았다. 1987년 서울 신촌에 1호점을 내고 프랜차이즈 기업으로 성장한 ‘신선설농탕’ 신촌점도 흔적을 감췄다. 대학 상권은 직장인 등을 대상으로 하는 도심상권과 달리 유입인구가 적어 대학생 소비가 절대적이다.

상인들은 “사실상 고립 상태”라고 호소한다. 세브란스 병원 인근에서 30석 규모의 한식당을 운영 중인 50대 최모씨는 “이맘때면 대학 교직원이나 병원 직원들이 단체 회식을 하러 많이 왔는데, 지금은 보다시피 테이블이 텅텅 빈 상태”라며 “식사도 다들 구내 식당을 이용하는 추세라, 점심 매출도 나오지 않고 있다”라고 말했다. 그는 “백신 접종을 마친 이들 다수도 고령층이라 2인 이상 식사가 아직까지는 많지 않다”라고 덧붙였다.

이튿날 점심시간 찾은 혜화역 인근 대학로도 조용했다. 가게 주인들은 손님 상대보다 매장 뒷정리를 하거나 의자에 앉아 멍하니 거리를 응시했다. ‘임대’ 안내문이 붙은 빈 점포가 곳곳에서 눈에 띄었다. 대학로 입구에는 ‘대한민국 자영업의 사망에 애도를 표합니다’라는 근조 현수막이 내걸렸다.

대학가 상권 침체의 영향은 음식점과 술집에만 국한되지 않는다. 성균관대학교 정문 앞에서 복사집을 열고 있는 고모 씨는 “전에는 학생들이 교재를 제본하러 몰려들었지만 지금은 발길이 뚝 끊겼다”면서 “지금은 주민등록증이나 월세계약서 정도만 복사 해주고 있는데, 하루 매출이 5000원”이라고 한숨을 쉬었다.

인근에서 꽃집을 운영하고 있는 김모 씨는 “졸업식이나 공연이 제대로 이뤄져야 꽃을 사갈 텐데, 앞으로 어떻게 버틸지 막막하다”라고 털어놨다.

자영업자단체는 사회적 거리두기 기준을 치명률로 바꾸고 ‘위드 코로나’ 전환을 촉구하고 있다. 확진자 수를 줄이지도 못하면서 자영업계 피해만 커지고 있다는 것이다.

한국자영업자협의회에 따르면, 코로나19 이후 자영업자 부채는 66조원, 폐업한 매장 수는 45만개를 넘겼다. 경기석 한국자영업자 협의회 상임의장은 “이젠 자영업자의 피해만 눈덩이처럼 키우는 ‘단체 기합식’ 사회적 거리두기에서 벗어나야 한다”라고 말했다.

정부도 ‘위드 코로나’로의 방역체계 전환을 구체화 하겠다는 계획이다. 기본 생활 방역수칙은 유지하면서 백신 접종자 중심으로 위험도가 낮은 분야부터 방역 단계를 완화한다. 방역 목표도 확진자 수에서 치명률 중심으로 재편될 것으로 보인다.

권덕철 보건복지부 장관은 6일 열린 국회 보건복지위원회 국정감사에서 ‘위드 코로나 전환 시점’ 질의에 “이제 (백신 접종 완료가) 전 국민이 70% 이상인데 특히 고령층은 90%, 성인 80% 이상이면 시작할 수 있다”면서 “10월 말, 11월 초로 생각하고 있다”고 답했다.

해외처럼 확진자 수가 증가하는 것 아니냐는 지적에 대해선 “예방 접종률이 높아지는 게 관건”이라면서 “확진자 수가 5000명, 1만명에 이르렀을 때 의료 대응 체계가 감당할 수 있는가가 문제”라고 답했다.